横浜・伊勢佐木町のスーベニアショップ

「毎日グラフ別冊 サン写真新聞3 昭和23年」より(毎日新聞社)

—————————-

北関東の上海。

戦後、桐生はそう呼ばれることがあった。

桐生駅や西桐生駅周辺には露店が100軒ほど建ち並び、

駅裏のカニ川通りや末広通り、本町通りや糸ヤ通りなどは

生きることに必死な人々で連日溢れ返っていた。

ダンスホールを有した異国情緒あふれる不思議なたたずまいの料理屋富士では、

機屋の旦那衆がその政治力を利用して夜な夜な接待を繰り返す。

軍政本部が置かれた太田市、第97師団本部の埼玉県熊谷市の米兵たちは

監視の厳しい彼地よりも、戦前から絹織物で栄えた桐生に足しげく通う。

昭和初期、飲食業やカフェーが栄え、芸妓はピーク時に約300人いた。

群馬県内でも一番人口の多かった桐生は、当時の繁栄する都市の条件を満たしていた。

歴史あるこの商人の町は、多様な価値観を受け入れる素地があったのだ。

ある買継商と米軍の将校が初めて会ったのもこの富士だった。

敗戦後の混乱の中で全国に出現したヤミ市や露店、

占領後に圧倒的物量でアメリカの豊かさを実感せざるを得ない

PX(Post Exchange/米兵向け百貨店のようなもの)など、多くの業態が生まれた。

その中でも、基地周辺にあった「スーベニアショップ」の成り立ちを、

桐生の人々との関わりを交えて考察する。

バラックの露店が建ち並ぶ風景は、戦後すぐの日本の日常であった。

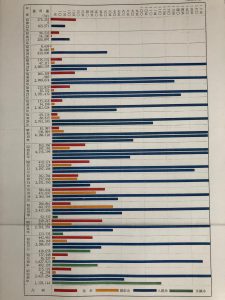

東京露店商同業組合が1946年7月に行った調査によれば、

露店商の38.2%が戦災者、19.9%が失業者、13.7%が復員軍人、10.0%が軍人遺族である。

ヤミ取引は、戦争末期にはあらゆる場所で横行していて、

終戦によって、それらが一般市民の白日の下に晒され、

ヤミ市は、庶民にとって生活に欠かせない憩いの場に変貌していく。

終戦の翌々日あたりには、日本の各地で同時多発的に、露天商数人が

駅前にある建物疎開の空き地や路上で品物を並べていたという。

売る方も買う方も、一般国民はみな生きるためにヤミ取引を受け入れ、

行政側も黙認ないしは積極的に利用することもあった。

当初は、衣類や履物、鍋などの台所用品など店主の持ち物などが多かったが、

そのうちに膨大な軍の退蔵物資、占領軍の払い下げ品などが豊富に揃うようになる。

桐生は当局からはヤミ取引が多いとみられていた。

織物関係の業者は、国税局からかなり厳しい査定を受け、

税務署に対して怨嗟の声が起こり、署はバリケードを築いて防がねばならないほどだった。

たしかにヤミブローカーに流れた織物は多く、指定生産品を製造するために

原糸を確保していても、製品が上がってこないなどのトラブルは茶飯であったし、

戦中に軍需物資を生産していたものたちは、

売り先(日本軍)がなくなったことで、ヤミに活路を見い出すしかなかった。

GHQは生産地の供給量を把握し、材料の調達をコントロールしていたが、

いち民間事業所レベルでは、戦時中からの材料が残っていてもまったく不思議ではない。

市当局者とアメリカ軍将校との懇親会 提供/原田キヨさん

(出典:高崎市・広報たかさき「たかさき100年」より)

—————————-

買継商として戦前から東京と桐生を行き来していたT氏は、進駐軍との接点を探った。

市当局と進駐軍との懇親会があると聞きつけ、急ぎ、料理屋富士に駆けつけた

「これから何十万人の兵隊が日本にやってくると聞いている。

慣れない土地で生活するには、苦労もあるかと思う。

だからこそ、桐生は街をあげて歓迎したい。

だから、どんな小さいことでも要望や困りごとがあったら言ってくれ。」

多くの工業製品は統制品として進駐軍に厳しく管理され、

日本が国力を持つことを防ごうとしていることは明らかだったが、

衣食住に関する産業は、すぐに増産する旨の通達がGHQから出されている。

「アメリカ兵は、家族思いの兵士が多い。

その土地の土産物を帰国時にファミリーに贈ったり、

自分自身で着飾ったりする文化を持っている。

あなた方の技術や商品をどこかで一同に見られるようにしたらどうか?」

将校の意見を引き出したT氏は、翌日から精力的に動いた。

組合員に英会話を習うことを推奨し、英語教師や留学経験者を片っ端から集めた。

また、織物協同組合の建物に組合員の商品を土産品として並べることを思いつく。

桐生における最初の「スーベニアショップ」の誕生だ。

そこでは、兵隊たちが軍服に直接刺繍を依頼するようになる。

彼らは、横振り刺繍が施されている帯や着尺に注目していたのだった。

完全なオーダーメイドで横振り刺繍を入れた軍服は格好が良く、米兵の間で人気を博す。

だが、人気が出たがゆえに目立ちすぎた。

やがて、支給された軍服にカスタムすることは上官から禁止されることになる。

桐生の子供たちは、ジープに乗るアメリカ兵からチョコレートやキャンディーをもらったり、

払い下げの衣服などを扱う「ヤミ栗」(ヤミで商品を仕入れる栗原商店の意)などに出入りして、

米兵たちと打ち解けていった。

こうして全国各地での進駐軍の占領は驚くほど速やかに行われていった。

1945年暮れ、落下傘の白絹で作ったハンカチが進駐軍のクリスマスプレゼントとして売れた。

それは、横浜に無数にあったスーベニアショップでの出来事だった。

明治時代から桐生と横浜は、絹織物の輸出などで密接な関係があったが、

この頃から桐生で作られたスーベニアグッズは、様々な業者が毎日汽車で横浜に運ぶようになる。

買継商T氏の弟氏は、戦後東京から横浜に行きつき、

米兵相手のスーベニアショップを伊勢佐木町に開店した。

生産は、もともと刺繍業に携わる桐生にいる親戚たちだった。

民間業者に眠る元軍需物資である落下傘生地をヤミで調達し、横振り刺繍を施した。

戦時中技術保存のため統制上の保護にあった横振り刺繍技術は、ここにスーベニア用として開花する。

弟氏の特出すべきところは、横浜の店頭での客寄せのために、

実演をしながら販売できるよう、桐生の若い女性職人を雇ったり、

入港予定の乗組員である米兵のリストを入手し、各人の名前を入れて刺繍することを思いつき、

入手先であるその船の船長に手数料を払うというビジネスモデルを確立したことだ。

当時の横浜・伊勢佐木町には、その繁栄振りをひと目みようと視察が相次いでいた。

銀座の商店主も大挙訪れていたという。

接収された銀座4丁目の服部時計店はPXになっていて、その周辺には無数の露店があった。

米兵向けに何が売れているのか、その商品を仕入れることが可能かどうか、商人たちも必死だった。

ほどなく、銀座の露店にスカジャンが並んだ。

そこに最初にスカジャンを持ち込んだのは横浜のスーベニアショップであり、

生産・納品したのは桐生人である。

多くの日本人の真面目さや優しさは世界の人々が驚くものであった。

これほど占領がスムーズに行われたのも、日本人の国民性によるものだろう。

以下、百田尚樹氏の「新版・日本国紀(下)」p.55から引用させていただく。

「幕末から明治にかけて、多くのヨーロッパ人が日本を訪れましたが、

彼らの多くが初めて見る日本の社会や文化に驚き、それを書き残しています。

中には批判的なものもあれば、嫌悪の目で見た記述もあります。(中略)

しかし彼らが一様に感銘を受けていることがある。

それは日本の民衆の正直さと誠実さです。」

スカジャンを作っていた名もなき職人たちに対する進駐軍の兵士たちも

同じような印象を感じていたのではないだろうか。

当人には当たり前に思うことでも、傍から見たら特殊だというのはよくあることだ。

もちろん、刺繍の仕上がりや美しさもあるが、

職人たちが出し惜しみせずに、できる限りの技術を真面目に丁寧に表現して魅せた。

現代に比べて人間性を美化するものではないし、野蛮な話もかなり多い。

それでも、当時の市井の人々の精神性は外国人から見たら異質であり、

一種羨望の目を持ってリスペクトすることにつながっていったのではないだろうか。

その媒介のひとつがスカジャンだったと断言しよう。

桐生の横振り刺繍技術と出会ったことがきっかけとなり、やがてスカジャンが誕生した。

そして、同時多発的に全国に広がった。

需要者であるアメリカ兵たちが欲したことはもちろんのこと、

供給者であるスーベニアショップやジャンバー屋もそれぞれが独自に作りまっくたのだ。

業者間の競争も激しかったし、デザインの模倣やスカジャンの窃盗も頻繁にあり、

それでもなお、朝鮮戦争特需の頃までは異常なまでに売れた。

困難な時代を生き抜く覚悟の中にも美を見出す、

そこに日本人らしさがあると思うのは私だけではないだろう。

そして、現代を生きる我々にもその血は流れている。